| ヘラサギ (箆鷺) |

写真①

ヘラサギ オースト・バールデルス・プラッセン オランダ

Oostvaardersplassen, Netherlands 2011/06/04 Photo by Kohyuh

|

写真②

ヘラサギ オースト・バールデルス・プラッセン オランダ

Oostvaardersplassen, Netherlands 2011/06/04 Photo by Kohyuh

|

写真③

ヘラサギ 飛び姿

オースト・バールデルス・プラッセン オランダ

Oostvaardersplassen, Netherlands

2011/06/04 Photo by Kohyuh

|

戻る 2011年 6月 4日 次へ

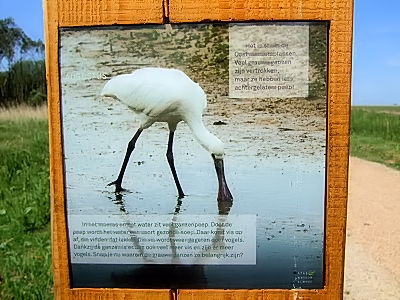

このヘラサギは オースト・バールデルス・プラッセン のシンボルのようなものである。 ・・・ というのも、散策路の途中に、いくつかの案内板が立ててあったのだが、その中の一つにヘラサギの写真入りのものがあった。

|

ヘラサギの案内板

2011/06/04 Photo by Kohyuh |

ヘラサギの案内板

その案内板を見ていたら、向こうから歩いて帰ってくる人に声をかけられた。

振り返りながら、遠くを指さして 『あの辺りにスプーンビルが 4羽いたよ』

『こんな格好で餌を食べていた』 といいながら、手首を嘴 くちばし に見立てて、左右に振るジェスチャーをして見せた。

バードウォッチングは少数派

私は、何度かヘラサギは見ているので、そこまでして貰わなくても知っていたのだが ・・・ 嬉しかったのである。 ・・・ というのも、ここにはいろんな目的のためにきていて、何もバードウォッチングだけではないのだ。

自転車にしても、車にしても、ここに来ているというのは地元の人たちだろう。 何しろ、このような自然はいたるところにあったから、わざわざ遠くから来る必要がないのだった。 ましてや、外国人など来ることもなかろう。

一方、私たちはといえば、日本人だということが何故だかこちらの人には 100%わかるようだった。 これまでは、中国人とか、韓国人とか、いろいろ間違われることが多かったのに

・・・

・・・ そういえば、彼らに出逢った街や国は多かったのだが、仕事か観光がメインで、バードウォッチングをしている暇など無いようだった ・・・

まぁ、帽子はかぶっているし、双眼鏡を下げているし、カメラは持っているし、といった格好を見れば、それ以外の何物でもないことがわかったのだろう。 また、それとわかって、こうして声をかけてくれる場合、日本贔屓の人が多いものである。

cf. ヘラサギ 1

cf. ヘラサギ 2

cf. クロツラヘラサギ

言葉も時代と共に

今、自転車と書いていて ・・・ これではうまく言い表せていない気がしてきた。 チャリンコや、ママチャリではよけいだめだろう。 ツール・ド・フランスを思わせるいでたちで競技用のロードレーサー road racer に乗る人も多いが、オランダでは、やはり家族で楽しむレジャー用というか、どこか、いいとこどりをしたものがメインだろう。

ツール・ド・フランス Tour de France

フランスを一周する自転車のロードレース。 1903年に開催されたという伝統あるもので、毎年夏、全長約 4000キロメートルを 3週間で走破する。

by 広辞苑第六版より引用

むかし英語の授業で ・・・ 自転車のことをバイシクル bicycle と習ったが、最近では使われていない気がする。

かって、アイルランドだったか ・・・ バイク、バイクというから、オートバイのことかと思っていたら自転車のことだったのだ。 要するに、「自転車」 も 「バイシクル」 も時代にマッチしなくなった気がするのである。

バイク bike = 自転車

モーターバイク motorbike = 原動機付き自転車

自転車のイメージ

私がもつ "自転車" という言葉のイメージは ・・・ 大きな荷台がついたもので、主に荷物の運搬を目的とするものだった。 要するに仕事用だ。

その仕事用の自転車というのが姿を消して久しいことが、「自転車」 という言葉に違和感を与えているのではなかろうか。

今ではほとんど見かけることもなくなったリヤカーというものを取り付ければ、さらに大きな荷物も運搬できる優れものだ。 従って、タイヤも太く、フレームも頑丈な作りだから、当然車体は重くなる。

三角乗り

子供用自転車というのもあったことはあったのだが、それはかなりの少数派だった。 普通の子供たちは、ハンドルの位置が目の高さほどになる、大きな、この大人用の自転車で練習したものである。

最初の段階は、ハンドルを両手で持ち、左足をペダルにかけて、右足で蹴りながら走らせて、勢いがつくと、倒れないようにバランスを取りながら右足を浮かせてスケートのように乗ることだった。

それが出来るようになると、浮かせた右足を車体の反対側にある右足用のペダルに乗せてこぐのだが、身体が小さいから車体を跨ぐことはできない。 車体の三角の形をしたフレームの間に足を通すのだ。 だから、これを

「三角の乗り」 といったものだった。

どちらの乗り方にしても、車体をかなり傾けないとバランスがとれないから、今思えばサーカスに出しても恥ずかしくないかも知れない。

例えば、相対的な大きさの自転車を作って、乗って見せろと言われても ・・・ 出来るとは思うが ・・・ ただし、重量は軽くしたいただきたい。

ロードレーサー

自転車王国オランダでなくとも、もはや自転車で荷物を運ぶ時代ではなくなった。 主には、格安の移動手段だったり、レクレーションやスポーツの範疇だったりする。 もはや、荷物運びは車がとって代わった。

だいたいオランダの自転車道路は、舗道より道幅も広く、歩行者より自転車を優先していると錯覚するほどだから、通勤や通学に使っている人が多い。

それでも自転車が好きならロードレーサー road racer タイプへと食指が動くだろう。 パソコンなどのように、機能を追加していくのではなく、スピードと軽さを目指して、それ以外のものは削り落としていくという究極の自転車だ。

今や、競技するわけでもないのに、ブレーキすらないものが常識になりつつあるという。 自転車道路事情の悪い日本でもその傾向にあり、それが元で事故に発展することが問題になっていると新聞に出ていた。

★同定の理由 *207

・へら状の嘴

・クロツラヘラサギと違って、眼の位置がわかりやすい。

cf. ヘラサギの渡り

cf. ヘラサギの食べもの

cf. ヘラサギの名前の由来

cf. ヘラサギの学名の意味

cf. ヘラサギの英名の意味

cf. ツィートピック過去ログ連動

2011/06/03 ライデン Leiden の水郷

2011/06/03 シーボルトの胸像

2011/06/03 今夜の宿は確保

2011/06/04 Oostvaardersland のビジターセンター

2011/06/04 Oostvaardersland の風景

2011/06/04 Lepelaarplassen の案内板

2011/06/04 Lepelaarplassen の風景

2011/06/05 列車でアムステルダムへ

2011/06/05 車で乗り入れはしたくない町

2011/06/05 前売り券は効果あり

2011/06/05 美術館巡りは疲れる

2011/06/05 アムステルダムは水の都

|