| シロガシラ (白頭) |

写真①

シロガシラ 成鳥 豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh

|

写真②

シロガシラ 成鳥 豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh

|

写真③

シロガシラ 成鳥 豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh

|

写真④

シロガシラ 成鳥 豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh

|

写真⑤

シロガシラ 成鳥

豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh

|

| シロガシラ (白頭) *205 |

2012/02/14 |

このシロガシラは 上海 では スズメ より、目にすることが多い気がする。かって、中国では国を挙げて、スズメはイネを食い荒らす "害鳥" として、徹底して駆除に乗り出したことがあった。

その結果、思わぬことに害虫が増えて、より一層、イネの被害が増えたという。以来、スズメは "益鳥" ということになり、乱獲されることはなくなったようだ。

発展いちじるしい上海

何でも極端はいけない。今では信じられないような国を挙げての 「スズメの駆除」 の話は、笑い話か、教訓話かわからないが、少しは世の中の肥やしにもなろう。

ところが、追いつき追い越せで急速に近代化が進む上海の現在の姿を見て、スズメの行く末が気にかかった。そうした近代化の一歩先を進んできた日本の大都会で、スズメが激減しているという話しを聞いたからだ。上海が例外である訳がない。

|

今も増殖を続ける高層ビル群 上海

Shanghai, China Photo by Kohyuh 2010/01/06 |

上海概要

上海の戸籍上の人口は、1,400万人弱であるが、常住人口は 1,900万人弱というから、かなりの大都会である。ちなみに、東京の人口が約 1.250万人、大阪が約 890万人という。

また、上海の面積は、6,340.5 k㎡ で、群馬県とほぼ同じ大きさで、緯度的には鹿児島県とほぼ同じだ。

政治の中心は、首都である北京であるが、経済規模では上海が中国最大の都市である。

スズメは都会では生きていけない

スズメは人里近くでなければ生きていけないが、かといって、彼らの食糧となる草の実や、イネなどの穀物を失敬したりするものがなければ、これまた、生きていけない。都会化が進むにつれ、スズメが減少することぐらい誰しも容易に想像できる。

さらに、スズメにとって重大な問題は、住宅である。自分で巣作りができなくて、人様の軒先を借りるしかないのである。ただ、軒先があれば良いというものでもない。軒先に、彼らがもぐりこめるだけの隙間がなければ意味がない。

住宅建設の技術がアップしたのか、その軒先が少なくなった上に、あっても、隙間がなかったりするのである。

衣食住という言葉があるが、彼らの、その食と住を、都会化・近代化は奪って行っているという。

cf. 悪気はない?

cf. スズメの巣

シロガシラは都会でも大丈夫

その点、シロガシラはスズメが食べられないような硬くて大きな木の実なども食べることが出来るから、都会で生存できる可能性が高い。というのは、シロガシラを保護するといった考えはなくとも、街路樹や、公園などの植え込みは、都市計画の段階で盛り込まれているに違いないからだ。

さらに、シロガシラは、スズメのように人様の軒先を借りなくても、自分で樹上にススキの葉や穂を利用したりして椀形の巣を作ることが出来る。

上海 で、スズメより、シロガシラが目立ったのは大都会へと変貌を遂げつつある、もう一つの側面であろう。

日本の先例をそのまま踏襲するのではなく、そこから学び取って貰いたいのである。スズメがいなくなってからでは、笑い話にもならない。

公園や街路樹も必要だが、エノコログサ などのイネ科の雑草が生い茂る原っぱもいいものだ。スズメたちの住宅問題もあるが、先ずは彼らの食糧確保が一番だ。

実際に、アイルランドのポートモア湖自然保護区 Portmore Lough Nature Reserve では、そういった植物を植えて、激減したスズメの保護に乗り出していた。

スズメ保護区域

|

| スズメ保護区域の植相 |

アイルランドのポートモア湖自然保護区 Portmore Lough Nature Reserve の一画にスズメの餌となるイネ科の植物を植えていた。

しかし、スズメの姿はなかったのである。思うに、軒先のあるような建物が見当たらないのが原因ではなかろうか。

昔から衣食住という言葉がある。ただ、食だけ有ればいいというものではない。日本のスズメの研究家に相談しているのだろうか。

いくらだだっ広い自然はあっても、スズメは人里を好むし、営巣するには、間借りできる場所も必要であろう。うまくこの保護区が機能してくれればいいのだが、少々心配になってきた。取り越し苦労であればいいのだが ・・・

cf. 借りぐらしのスズメ (シュバシコウの巣)

cf. 借りぐらしのアリエッティ

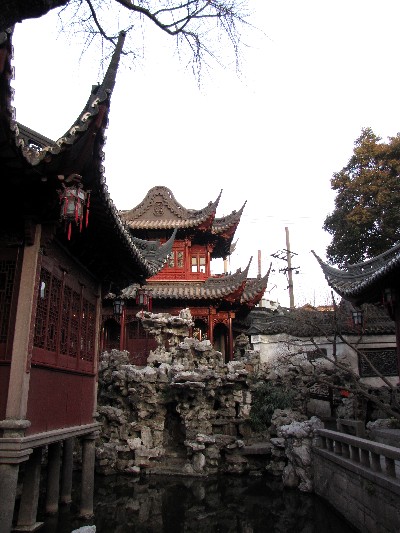

豫園 よえん Yuyuan

| 豫園 |

|

豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh |

上海 きっての名園といわれているのだが、前知識なしに入った。

豫園は、まず大きく分けて、五つの景観区があり、それぞれに内園が付随している。それが箱庭のように詰め込まれているため、まるで迷路のようである。

パンフレットには番号を付して見るべき順路も示してあったようだが、最初の一つ二つを巡ると、もう方向感覚を失ってしまった。

この番号は、観光客が効率よく見て回れるように、便宜上つけられたものであろう。

それぞれに、① 三穂堂 さんすいどう、② 仰山堂 ぎょうさんどう などという立派な名前があり、また、解説もあるのだが、どうでもよくなった。

したがって、このシロガシラが何番の、何という名前の庭園で見たのか、今となっては分からない。

ただ、それはあまり重要なことではない。シロガシラは、ちょっとした公園や駐車場など、樹木があるところでは見ることが出来るだろう。

| 龍壁 |

|

豫園 よえん 上海 中国

Yuyuan, Shanghai, China

2010/01/06 Photo by Kohyuh |

龍壁 りゅうへき

特に、印象に残っているのは龍壁 りゅうへき (写真右) である。

白壁の上に、うねうねとした瓦屋根が施されているのだが、よく見るとヘビのウロコに摸した瓦が使われたいた。

なるほど巧く出来ていると思って辿っていくと、大きな龍頭が現れた。細くて長い龍のヒゲも付加えられている。そういえば、尻尾らしきところもあった。

このように中国式庭園は遊び心が満載で、壁に丸い穴を開けて中庭が見えるように細工がしてあったり、ひょうたん形のような出入り口が開けられてあったりする。

★名前の由来 *31

シロガシラは白頭であり、姿を見れば納得する。かしら (頭のこと) に目立つ白斑がある。実際に、参考書 *31 にも解説するまでもないということであろう、記載がない。

★渡り *201

シロガシラは、中国南部、海南島、ベトナム北部、台湾、沖縄南部に分布する。渡りはしない。

★食べもの *201

シロガシラは、昆虫や木の実を食べるが、沖縄ではトマトやサヤインゲン、キャベツなどに食害が出て問題になっているという。

| 英名の意味 |

| Chinese |

中国 (製、産、人、語) の |

| bulbul |

〔鳥〕 ヒヨドリ 《ヒヨドリ科 の鳥》 |

| by New College English-Japanese Dictionary, 6th edition (C) Kenkyusha Ltd.

1967,1994,1998 |

|

|